Desde pequena, Luana* sonhava estudar astronomia enquanto observava o céu estrelado de sua cidade, no interior da Bahia. Crescida, formou-se em física e foi atrás de um mestrado em Natal, no Rio Grande do Norte. Em busca de um orientador, procurou o coordenador do curso, Jonas,* um astrônomo. Na mesma hora, foi convidada por ele para participar de seu grupo de pesquisa. No auge de seus 23 anos, Luana pulou de alegria. O professor prontamente lhe ofereceu uma sala ao lado da sua no prédio dos docentes, onde os alunos eram proibidos de trabalhar, e quis instalar câmeras para que os dois ficassem mais próximos. Ligava nos finais de semana para saber o que ela estava fazendo. Ela saía para jantar com o professor e outros estudantes, e durante os encontros, os assuntos eram todos de cunho sexual. Certa vez, ao sair de um restaurante, Jonas disse que deixaria Luana em casa e abraçou seu quadril. Ela fugiu de todas as investidas, e com o passar dos meses começou a namorar um rapaz de outra área da pós-graduação. Quando o orientador soube do namoro, Luana passou a ser excluída de reuniões e seu nome foi retirado de apresentações nacionais de artigos. Um dia, ao chegar em sua sala, ela encontrou a mesa vazia. O computador havia sumido. Foi então que ela descobriu outros quatro casos de abuso envolvendo o mesmo professor — incluindo uma aluna da iniciação científica que perdeu a bolsa ao recusar uma investida — e o processou por assédio sexual. Todo o departamento e a própria universidade acobertaram o caso. E o orientador ainda processou Luana por assédio, alegando que ela usava roupas provocantes. Luana desenvolveu síndrome do pânico e transtorno obsessivo-compulsivo. Não conseguia dar três passos sem voltar para ver se suas coisas estavam onde havia deixado. Tinha crises toda vez que alguém tocava seu braço. Mas juntou forças para se mudar e recomeçar o mestrado do zero. Hoje, ela é professora de astrofísica em uma universidade no sul do país.

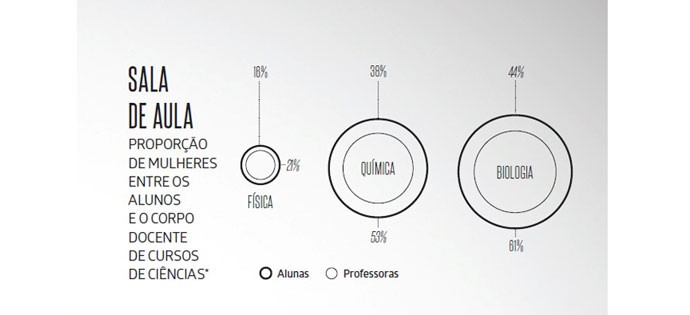

A história de Luana é mais uma entre tantas de mulheres que ousaram entrar em áreas da ciência dominadas por homens e acabaram sofrendo abuso moral, assédio e outros tipos de opressão. Há algo de podre na ciência brasileira que exclui sistematicamente as mulheres da produção acadêmica. Uma pesquisa realizada com exclusividade por GALILEU aponta que, nas maiores universidades do Brasil, o número de alunas na graduação é maior que o número de mulheres no corpo docente — o que sugere que essas alunas desistem em algum ponto entre a graduação e o doutorado. Na área de biologia, elas representam 61% dos alunos e 44% do total de docentes. Na física, são 21% dos estudantes e 16% dos professores, e na química são 56% dos alunos e apenas 37% dos docentes.

Segundo Márcia Barbosa, professora de física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e integrante do grupo de gênero da Sociedade Brasileira de Física, a porcentagem de mulheres nos grupos de pesquisa é ainda menor que entre os docentes, e na física não chega a 5%. “Uma coisa é dar aula, mas existe também a carreira de pesquisador, que recebe bolsas de pesquisa e não é avaliado como professor. É uma posição de poder, porque você pede financiamento para alunos, viagens, projetos. A diferença entre o número de mulheres que começam os cursos e o das que de fato alcançam o topo da carreira é enorme”, diz. Por que essas cientistas abrem mão da carreira? Há vários motivos, e o assédio sexual é apenas o mais grave deles.

Até os anos 1960, a carreira acadêmica era muito fechada no Brasil. O diploma das escolas que as mulheres frequentavam — quando tinham permissão para isso — não dava acesso ao ensino superior. Com a equalização dos diplomas de ensino médio a partir de então, há uma abertura maior para as mulheres, mas elas entram nas universidades em um contexto no qual as contratações acontecem com base em indicações (não existiam concursos institucionais como atualmente). A década de 1960 é marcada pelo surgimento de várias universidades que hoje são consideradas importantes, mas que na época não tinham prestígio e precisavam de professores com urgência. Muitas mulheres viraram professoras universitárias dessa forma, já que os homens não tinham interesse em competir pelas vagas. “As mulheres entraram nas universidades muito depois dos homens. Há um longo caminho a ser trilhado de modo a colocarmos os valores, a maneira de ser, a disciplina que aprendemos desde crianças como valores positivos dentro da carreira”, afirma Márcia.

DOIS PESOS, DUAS MEDIDAS

Um menino pula em poças de lama, brinca com insetos, desmonta baterias e enfia a mão em uma fruta para ver como é por dentro, tudo sob o olhar orgulhoso dos pais. A irmã da mesma idade tenta fazer igual e rapidamente ouve advertências: “Não vá sujar seu vestido”, “Isso não é brincadeira para meninas”. É exatamente aí que começa a diferença entre o número de homens e o de mulheres cientistas. Para as pequenas, o explorar, que está diretamente ligado à ciência, é terreno proibido.

Um menino pula em poças de lama, brinca com insetos, desmonta baterias e enfia a mão em uma fruta para ver como é por dentro, tudo sob o olhar orgulhoso dos pais. A irmã da mesma idade tenta fazer igual e rapidamente ouve advertências: “Não vá sujar seu vestido”, “Isso não é brincadeira para meninas”. É exatamente aí que começa a diferença entre o número de homens e o de mulheres cientistas. Para as pequenas, o explorar, que está diretamente ligado à ciência, é terreno proibido.

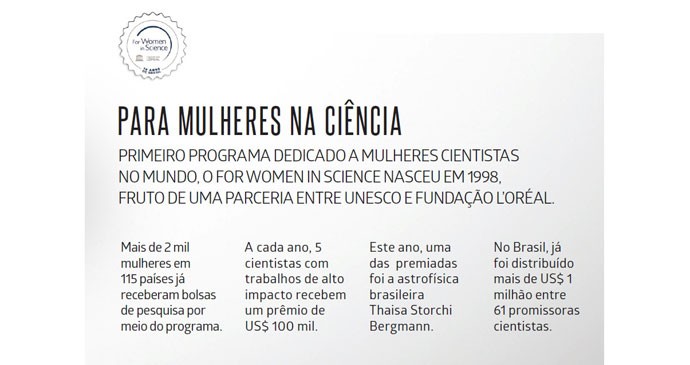

A barreira seguinte aparece na escola. Um estudo divulgado recentemente pelo instituto de pesquisa norte-americano National Bureau of Economic Research indicou que professores de matemática dão notas maiores para meninas quando não sabem de quem são as provas que estão corrigindo. Estudantes do sétimo ano até o final do ensino médio fizeram duas provas e assinaram seus nomes em apenas uma delas. Na anônima, as garotas tiraram notas melhores. Na identificada ocorreu o contrário. A conclusão é que os professores tendem a subestimar as habilidades das meninas em matemática e superestimar as dos meninos. “Elas são tão boas quanto os homens em áreas científicas. Um estudo que fizemos com o ensino médio dois anos atrás mostrou que, em média, as meninas são melhores que os meninos em matérias como matemática e física. Então por que existem tão poucas cientistas mulheres?”, pergunta Sara Ravella, que ocupou até junho o cargo de vice-presidente de comunicação e sustentabilidade na L’Oréal e foi uma das responsáveis pelo prêmio Para Mulheres na Ciência, que incentiva as atividades de pesquisadoras ao redor do mundo.

Conversando com cientistas, Sara descobriu que muitas delas decidem interromper ou abandonar a carreira quando chegam ao doutorado para casar e ter filhos. É que a gestação e o nascimento de um ser humano não são levados em conta no processo de concessão de bolsas. Se a mulher publicou menos artigos que um colega do sexo masculino durante um ano porque teve um filho, ela corre o risco de perder a bolsa e é julgada como se gerar uma vida não influenciasse seu trabalho. Somente em 2013 as bolsistas do CNPq ganharam o direito a um ano adicional no prazo do doutorado.

NADA CIENTÍFICOS

As mulheres que superam essas barreiras e permanecem na ciência vão continuar lidando com os estereótipos de gênero. Márcia conhece bem essa realidade. Certa vez, num seminário sobre física em Santa Barbara, nos Estados Unidos, ela entrou numa discussão com outros colegas e seu ponto foi o mais bem-aceito pelo grupo. Ao terminar, um homem que havia perdido a discussão lhe disse, diante de todos: “Não consegui argumentar direito porque seu perfume estava me atrapalhando”. A física gaúcha rebateu dizendo que funciona com neurônios, não com hormônios, mas uma outra mulher poderia ter se deixado abalar. Em outra ocasião, Márcia adentrou a sala onde acontecia uma reunião de um comitê internacional de física. Um dos pesquisadores lhe pediu um café, achando que fosse uma secretária — ela era a única mulher no encontro. “Se tivesse entrado um senhor de cabelos brancos, caucasiano, mais dentro do estereótipo, o pesquisador não teria feito esse pedido”, diz.

As mulheres que superam essas barreiras e permanecem na ciência vão continuar lidando com os estereótipos de gênero. Márcia conhece bem essa realidade. Certa vez, num seminário sobre física em Santa Barbara, nos Estados Unidos, ela entrou numa discussão com outros colegas e seu ponto foi o mais bem-aceito pelo grupo. Ao terminar, um homem que havia perdido a discussão lhe disse, diante de todos: “Não consegui argumentar direito porque seu perfume estava me atrapalhando”. A física gaúcha rebateu dizendo que funciona com neurônios, não com hormônios, mas uma outra mulher poderia ter se deixado abalar. Em outra ocasião, Márcia adentrou a sala onde acontecia uma reunião de um comitê internacional de física. Um dos pesquisadores lhe pediu um café, achando que fosse uma secretária — ela era a única mulher no encontro. “Se tivesse entrado um senhor de cabelos brancos, caucasiano, mais dentro do estereótipo, o pesquisador não teria feito esse pedido”, diz.

O pior é que a responsabilidade pela discriminação acaba muitas vezes recaindo sobre as próprias mulheres. Como no caso do cientista britânico Tim Hunt, premiado com o Nobel, que disse num evento que homens e mulheres deveriam trabalhar em laboratórios separados porque elas se apaixonam por eles e, quando são criticadas, choram. “Na maior parte dos casos, todas as questões femininas, que são diferentes das questões que os homens enfrentam, são consideradas fraquezas. Muitas mulheres choram quando confrontadas ou quando os homens gritam. Por que gritar é melhor que chorar? São instrumentos de negociação”, afirma Márcia.

Meg Urry, diretora do centro de astronomia e astrofísica da Universidade Yale, disse que vê muitas mulheres deixando a física não por serem menos talentosas, mas pelo desânimo resultante de sentirem-se “menosprezadas e desconfortáveis e de encontrar barreiras no caminho para o sucesso”. Isso é comprovado cientificamente: um estudo de Yale apontou que físicos, químicos e biólogos tendem a ver os homens de maneira mais favorável em detrimento das mulheres quando ambos têm as mesmas qualificações. Outra pesquisa, publicada na revista norte-americana Nature, mostrou que as mulheres que se candidatam a bolsas precisam ser 2,5 vezes mais produtivas que os homens para serem consideradas igualmente competentes.

Só o fato de estar num ambiente onde não há outras mulheres já traz a sensação de não pertencimento, que pode ser aquele empurrãozinho para a desistência. “Muitas mulheres cientistas vão para a área de exatas e são tratadas como impostoras, como se aquele não fosse o lugar delas. Você entra numa sala onde é a única mulher e pensa: ‘O que estou fazendo aqui? Não é para mim’. Precisamos de projetos que mostrem que lugar de mulher é onde ela quiser”, diz Márcia. A começar pelas adolescentes que gostam das disciplinas de exatas mas acham que ciência é feita por “cientistas malucos” de cabelos espetados. A ciência faz parte do nosso dia a dia e é a única resposta para os grandes desafios que a humanidade enfrenta. O mundo precisa de 100% dos seus talentos, não só dos 50% que sempre estiveram à frente dos laboratórios.

*Os nomes foram alterados a pedido das entrevistadas.

Nenhum comentário:

Postar um comentário